Железо: лучшее в 2007

12.08.08Мой Компьютер, №1, 03.01.2008

Процессоры

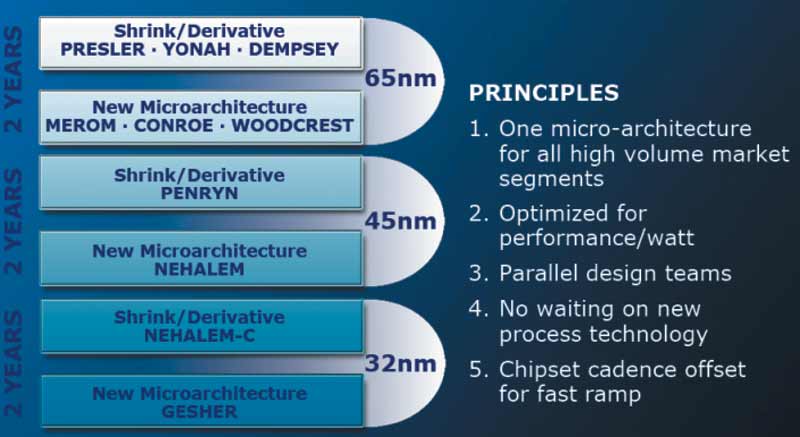

После кардинального перелома, совершённого компанией Intel в 2006 году, темпы развития одного из двух лидеров процессорного рынка не снижались до сих пор. И в ближайшей перспективе преград для дальнейшего воплощения в жизнь фирменной стратегии «тик-так» не видно. Напомню, что «тик-так» в понимании Intel выглядит как двухлетний цикл смены техпроцессов и архитектур процессоров. Первый (чётный) год становится годом смены архитектуры, второй (нечётный) предполагает смену техпроцесса, а затем всё повторяется. Прогресс идёт.

После кардинального перелома, совершённого компанией Intel в 2006 году, темпы развития одного из двух лидеров процессорного рынка не снижались до сих пор. И в ближайшей перспективе преград для дальнейшего воплощения в жизнь фирменной стратегии «тик-так» не видно. Напомню, что «тик-так» в понимании Intel выглядит как двухлетний цикл смены техпроцессов и архитектур процессоров. Первый (чётный) год становится годом смены архитектуры, второй (нечётный) предполагает смену техпроцесса, а затем всё повторяется. Прогресс идёт.

Альянс AMD и ATI, который, как оказалось (и пресс-релизы об этом не врали), стал, скорее, просто компанией AMD, помимо прочего выпускающей видеокарты и чипсеты под хорошо известным брендом ATI, движется примерно тем же путём. Правда, вполне очевидно, что успеха микроархитектуры Core в AMD не предвидели (а ведь в начале 2006 года казалось, что наконец-то настал знаковый момент и AMD перехватила технологическое лидерство у Intel). Точно так же за всеми объединительными процессами не успели и с первым DirectX 10 чипом R600 (о котором ещё успеем сказать всё, что нужно). Поэтому навёрстывать пришлось стахановскими темпами. И, по сути, своих конкурентов AMD номинально настигла только к концу 2007 года. Обновление продукции при этом получилось неслабым, так что полностью оценить успешность либо же неуспешность усилий «зелёных» мы сможем уже в новом, 2008 году. Впрочем, не обошлось и без накладок (что при такой тотальной модернизации практически всех линеек продукции — вполне ожидаемое дело). ![]()

В частности, вскоре после старта продаж процессоров Opteron на новой микроархитектуре Barcelona в них обнаружилась ошибка буфера трансляции адресов (TLB). При выполнении некоторых задач эта ошибка могла приводить к полному зависанию системы (правда, случаи такие крайне редки), но до появления новой ревизии процессоров Opteron бороться с этой ошибкой можно только при помощи программных средств. Например, пропатчивания BIOS’а. Но в последнем случае система потеряет примерно 14% производительности, что никак не может радовать тех, кто уже купил новые процессоры AMD. Справедливости ради отметим, что в новых процессорах Intel тут же обнаружилась другая ошибка. Однако обнаружена она была только в ходе внутренних инженерных тестов самими специалистами Intel, и о проблемах с каким-либо существующим на рынке софтом сообщений не поступало. А вообще, если покопаться, то в процессорах постоянно находят ошибки, и это нормально. Такое сложное устройство невозможно спроектировать безошибочно с первого раза, и чем эпохальнее смена архитектуры, тем больше ошибок остаётся в финальной версии. Вспоминая список из 16 довольно заметных ошибок процессоров первого поколения Core, можно сказать, что AMD ещё легко отделалась. Однако к чести Intel можно сказать, что ошибки были исправлены быстро и надёжно. Выпуском Core 2 :).

В частности, вскоре после старта продаж процессоров Opteron на новой микроархитектуре Barcelona в них обнаружилась ошибка буфера трансляции адресов (TLB). При выполнении некоторых задач эта ошибка могла приводить к полному зависанию системы (правда, случаи такие крайне редки), но до появления новой ревизии процессоров Opteron бороться с этой ошибкой можно только при помощи программных средств. Например, пропатчивания BIOS’а. Но в последнем случае система потеряет примерно 14% производительности, что никак не может радовать тех, кто уже купил новые процессоры AMD. Справедливости ради отметим, что в новых процессорах Intel тут же обнаружилась другая ошибка. Однако обнаружена она была только в ходе внутренних инженерных тестов самими специалистами Intel, и о проблемах с каким-либо существующим на рынке софтом сообщений не поступало. А вообще, если покопаться, то в процессорах постоянно находят ошибки, и это нормально. Такое сложное устройство невозможно спроектировать безошибочно с первого раза, и чем эпохальнее смена архитектуры, тем больше ошибок остаётся в финальной версии. Вспоминая список из 16 довольно заметных ошибок процессоров первого поколения Core, можно сказать, что AMD ещё легко отделалась. Однако к чести Intel можно сказать, что ошибки были исправлены быстро и надёжно. Выпуском Core 2 :).

Впрочем, кроме многоядерности, частот, КЭШей, виртуализаций и прочих Cool’n’quiet’ов, остался ещё один весьма важный фактор, по которому AMD всё ещё объективно остаётся позади Intel. Это нечто иное, как техпроцесс, который предстоит сменить в 2008 году (по планам AMD — к середине года будут выпущены первые 45-нм Phenom’ы).

А ведь в начале 2007 года в полупроводниковых отраслях промышленности назревал серьёзнейший кризис, некоторые откровенно начинали паниковать. Суть проблемы состояла в том, что дальнейшие разработки по миниатюризации техпроцессов производства микросхем влекли за собой огромнейшие расходы. О внедрении новых технологий в производство речь даже не шла. 65 нанометров были успешно покорены ещё в 2006 году. Однако 45 нанометров для многих компаний стали неприступной стеной. Один производитель за другим стали объявлять о том, что дальнейшие разработки в этом направлении будут сворачиваться, а производство — заказываться у тех, кто ещё занимается внедрением новых техпроцессов. Ну, а о том, что означает для индустрии поступательное и постоянное уменьшение техпроцесса, вы могли прочитать буквально два номера назад.

А ведь в начале 2007 года в полупроводниковых отраслях промышленности назревал серьёзнейший кризис, некоторые откровенно начинали паниковать. Суть проблемы состояла в том, что дальнейшие разработки по миниатюризации техпроцессов производства микросхем влекли за собой огромнейшие расходы. О внедрении новых технологий в производство речь даже не шла. 65 нанометров были успешно покорены ещё в 2006 году. Однако 45 нанометров для многих компаний стали неприступной стеной. Один производитель за другим стали объявлять о том, что дальнейшие разработки в этом направлении будут сворачиваться, а производство — заказываться у тех, кто ещё занимается внедрением новых техпроцессов. Ну, а о том, что означает для индустрии поступательное и постоянное уменьшение техпроцесса, вы могли прочитать буквально два номера назад.

Тем не менее, компания Intel осталась верна своему принципу «локомотива» новых технологий, и по-прежнему уверенно движется в выбранном направлении. В декабре в Киеве, как и по всему миру, прошли пафосные презентации первых серийных процессоров Intel, изготовленных по нормам 45-нм техпроцесса. Разговоры об этих изделиях шли с самого начала года, даже суть технологического прорыва была известна заранее. Но почему именно Intel добилась таких результатов первой? Секрет успеха одновременно прост и сложен. Простое решение — это идея изменить материал затвора и подзатворного диэлектрика. Непросто было додуматься до этого после более чем 60 лет развития полупроводниковой промышленности, в течение которых использовались, фактически, одни и те же материалы. Риск, как вы понимаете, был немаленьким, но зато теперь Intel с уверенностью смотрит в будущее и хвастается работающими образцами чипов, созданных на 32-нм техпроцессе. Как минимум, на четыре ближайших года закон Мура сохранит своё действие, а прогресс не будет топтаться на месте.

Что же касается AMD, то эта компания вовсю сотрудничает с небезызвестной компанией IBM, которая в позапрошлом году предрекала закат полупроводниковой индустрии и невозможность перешагнуть предел в 45 нм. Однако уже в 2006 году специалисты из лабораторий IBM придумали несколько хитростей, позволяющих более оптимистично смотреть на перспективы конкурентов Intel в плане борьбы с проклятыми нанометрами.

Что же касается сугубо финансовой стороны вопроса, то Intel цветёт и пахнет. В настольном и мобильном сегментах позиции «голубых» так же прочны, как и во времена Pentium ІІІ, а постоянная ценовая война с AMD не мешает каждый квартал заканчивать с хорошей прибылью. У AMD, в свою очередь, дела весь год шли ни шатко ни валко. Фактически весь 2007 год прошёл под знаком ожидания новой микроархитектуры Barcelona, а конкурентоспособность старых разработок поддерживалась прежде всего при помощи демпинга. Впрочем, были и очень интересные предложения. Например, «чёрная» серия процессоров Athlon 5000+ с разблокированным множителем всего по 160 долларов за штучку. Энтузиасты оценили… Но эти и другие новинки всё равно не могли стать основой для выхода из 25-процентной рыночной «резервации», в которой AMD оставалась весь 2007 год. Тем не менее, на серверный рынок Barcelona в виде процессоров Opteron 64 вышла гораздо раньше, чем на настольный (Phenom), статус-кво был удержан, и отбитые полтора года назад серверные площадки AMD конкуренту по-прежнему не уступает.

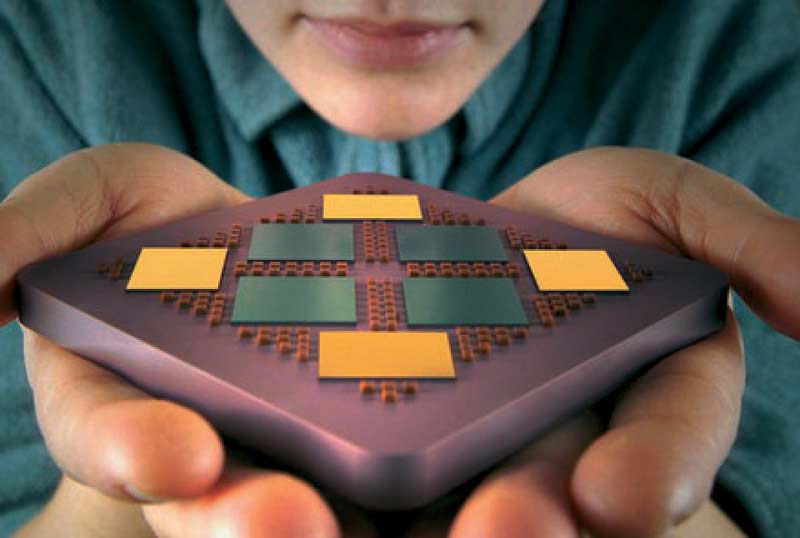

Прогресс в процессорной отрасли движется не только «вглубь», но и «вширь». То есть растёт и множится число ядер, как в одном процессоре, так и на одном кристалле. Впрочем, пока что Intel не торопится и продолжает выпускать «ненастоящие» четырёхъядерные процессоры, получаемые путём «склеивания» двух двуядерных чипов в одном корпусе. ![]() Пока что возможностей существующей шины вполне достаточно для нормальной работы такого процессора как, например, Core 2 QХ9650 (ядро Penryn, 45 нм), ещё не появившегося в продаже, но уже вовсю штампующегося на заводах Intel.

Пока что возможностей существующей шины вполне достаточно для нормальной работы такого процессора как, например, Core 2 QХ9650 (ядро Penryn, 45 нм), ещё не появившегося в продаже, но уже вовсю штампующегося на заводах Intel.

А вот уже упомянутая микроархитектура Barcelona от AMD как раз предлагает четыре ядра на одном кристалле. Причём это гарантирует не только лучшие межъядерные связи, но и возможность организации быстрого разделённого L3 кэша. Кроме того, в новых Opteron’ах появилась невиданная доселе возможность динамически изменять питание и частоты отдельных ядер на одном кристалле. А это, сами понимаете, очень серьезная подмога в деле экономии электроэнергии и денег на мегакулеры.

А вот уже упомянутая микроархитектура Barcelona от AMD как раз предлагает четыре ядра на одном кристалле. Причём это гарантирует не только лучшие межъядерные связи, но и возможность организации быстрого разделённого L3 кэша. Кроме того, в новых Opteron’ах появилась невиданная доселе возможность динамически изменять питание и частоты отдельных ядер на одном кристалле. А это, сами понимаете, очень серьезная подмога в деле экономии электроэнергии и денег на мегакулеры.

Кроме «настоящих четырёхъядерных» процессоров AMD успела анонсировать в 2007 году ещё и «настоящие трёхъядерные» Phenom’ы. Логика «зелёных» очевидна и вполне разумна — приложения всё лучше оптимизируются под многопоточность, поэтому прирост количества ядер всё ближе подбирается к прямой пропорции с производительностью процессора. А раз так, то между моделями с двумя и четырьмя ядрами на рынке явно образовалась «дыра», которую грех не занять.

Вопреки анонсам, звучавшим в начале года, AMD не станет отказываться от имени Athlon, и теперь этот бренд будет красоваться на двухъядерных процессорах с новой микроархитектурой. Впрочем, совсем недавно мы обо всех подробностях новой линейки процессоров AMD уже написали, так что забыть никто не успел.

Среди ближайших планов двух основных конкурентов на процессорном рынке можно найти не только развитие представленных в этом году линеек продукции, но и появление принципиально новых платформенных решений. Да, в 2008 году мы наконец-то увидим, как будет работать уже легендарная платформа Torrenza и её ключевой компонент — процессор Fusion, сочетающий в себе универсальные вычислительные функции и блок видеоядра. Ну, это, конечно, если у AMD всё получится.

В том же направлении, как оказалось, работает и компания Intel. В том же 2008 году должны появиться модификации процессоров Core 2 со встроенными видеоядрами. Естественно, для них потребуется отдельный набор логики, и использоваться они будут только в специфических системах (в каких, я пока представить не могу). В этом вопросе Intel напустила столько туману, что, похоже, до самого выхода новинки основных подробностей мы так и не узнаем.

Зато достаточно много известно об изделии под кодовым названием Silverthorne. Этот миниатюрный процессор должен заменить в скором времени мобильные версии Core 2 и Celeron M в ультрамобильных устройствах наподобие UMPC. Как вы помните, бичом UMPC (ультрамобильных компьютеров) первого поколения было просто смешное время автономной работы — 2-2.5 часов. Сейчас эта проблема успешно решается во втором поколении устройств, а Silverthorne ознаменует собой приход третьего поколения UMPC. Шутка ли, предположительный TDP этой малютки составит всего 0.5 Вт!

Из остальных планов обеих компаний вообще складывается презабавнейшая картина. Конкуренты, по сути, начинают непроизвольное «зеркальное» сближение своих технологий, поскольку большинство из их решений уже проверены временем и доказали свою эффективность. AMD постоянно оставляет за Intel честь быть первопроходцем по части внедрения новых стандартов памяти. Так было во время перехода на DDR2, так обстоят дела и сейчас, с DDR3. Intel, в свою очередь, собирается наконец-то перенести в процессор контроллер памяти и модернизировать старенькую шину FSB до неузнаваемости. Впрочем, почему до неузнаваемости? Сходство с HyperTransport налицо. Разве что называться всё это будет по-другому, Common System Interconnect или просто CSI.

Нельзя пропускать и «неожиданно» появившегося у двух привычных процессорных лидеров третьего конкурента. Пока что компания SUN Microsystems со своими процессорами UltraSPARC ориентируется исключительно на серверный рынок. И удивляться тут нечему, поскольку сама архитектура многоядерного (до 16 ядер) процессора от SUN «заточена» исключительно под сложные многопоточные приложения, а сами ядра обладают довольно узкой специализацией. Таким образом, при всех преимуществах новичка (потрясающая энергоэффективность и номинально более высокая вычислительная мощность) под настольные компьютеры и ноутбуки его переделать не получится. По крайней мере, пока. А там уж посмотрим, как пойдут дела у SUN Microsystems. Пускай её процессор уже появился на рынке, выводы делать слишком рано. Серверный сегмент — крайне инерционная штука, и результаты внедрения серьёзных новинок видны хорошо если через год после выхода последних. Та же компания Intel до сих пор ведёт борьбу за долю рынка, которую успели отхватить процессоры AMD Opteron ещё в тот период, когда микроархитектура Net-Burst упёрлась в свой предел развития.

Впрочем, тот факт, что когда речь заходит о серверных системах, представители Intel крайне осторожно высказываются в адрес процессоров SUN, а AMD игнорируют, наталкивает на некоторые размышления. Особенно в свете того, какие тенденции развития платформ намечаются в ближайшее время — специализированные ядра, ускорители, унифицированные блоки… Вполне возможно, что Intel лукавит, но скоро всё станет на свои места. Из разряда просто интересных событий, пока что «простых смертных» напрямую не касающихся, можно вспомнить появление шестого поколения серверных процессоров от компании IBM — POWER6. Используются они исключительно в серверах и мейнфреймах IBM… Чем же так интересны эти процессоры? На первый взгляд, самой впечатляющей их характеристикой является тактовая частота (4.7 ГГц). Настольные процессоры до таких частот гонятся только под очень хорошим жидкостным охлаждением или вообще — под азотом. Но на самом деле сила POWER6 заключается прежде всего в том, что эти процессоры имеют вычислительные блоки для десятичных (!) чисел. Думаю, разницу между двоичной и десятичной системами вам объяснять не нужно, равно как и разницу в производительности на такт при проведении соответствующих вычислений. Впрочем, процессоры IBM слишком уж специфичны, чтобы даже в отдалённой перспективе оказаться в десктопах.

Ну, и напоследок поднимем бокалы с шампанским в честь окончательно канувшей в Лету архитектуры Net-Burst и её представителей — процессоров Pentium D и Pentium 4. Последние из них были выпущены осенью 2007 года, и с тех пор Intel в настольном, серверном и мобильном сегментах полностью переходит на микроархитектуру Core. Впрочем, само имя Pentium никуда не пропало, оно перешло по наследству младшим моделям Core 2 Duo, которые носят индексы E2ХХХ и отличаются от старших Core 2 прежде всего вдвое меньшим кэшем и… практически вдвое меньшей ценой. Несмотря на отличное сочетание цена/производительность у этих процессоров, пока что особого фурора на рынке они не произвели. Похоже, Intel уже достаточно хорошо распиарила марку Core 2, так что возврата к временам, когда процессор автоматически называли «Пентиумом», уже, скорее всего, не будет. Хотя внедорожники до сих пор зовут «джипами», а копировальные аппараты «ксероксами». Но там, конечно, прогресс не такой стремительный, как у нас, в IT-сфере.

Системная логика

Этот раздел начнём, пожалуй, с компании AMD. Дело в том, что позапрошлогодняя покупка ATI и воспоследовавшее довольно продолжительное молчание заставили преданных поклонников AMD поволноваться. Но на самом деле догадаться о том, какие процессы происходят внутри новообразованной компании, было не так уж и сложно.

Ни для кого не секрет, что при покупке ATI второй крупнейший производитель процессоров в мире прежде всего хотел получить под свой контроль хорошую базу по разработке и производству чипсетов. А уж видеокарты — это, скорее, шло как приятный «довесок» к основному приобретению.

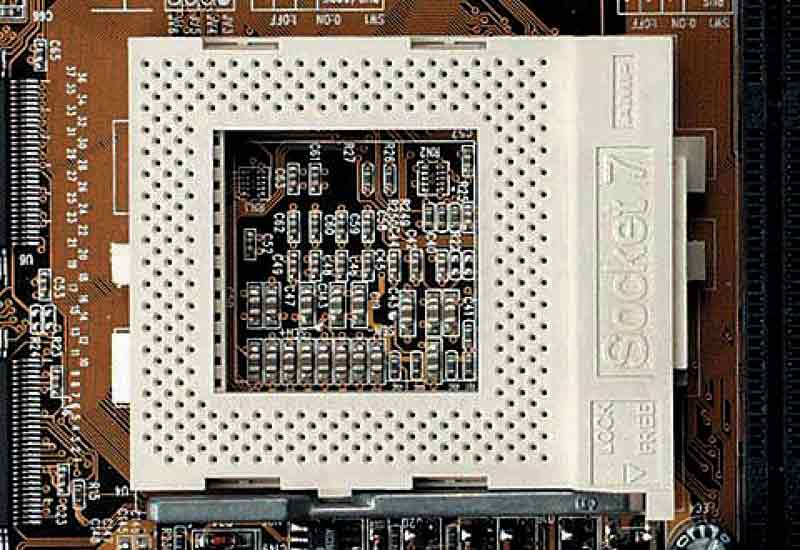

История проблем AMD, связанных с тем, что у компании не было надёжного партнёра-производителя системной логики, уже очень стара и тянется ещё с тех незапамятных времён, когда Intel запретила AMD использовать её сокеты после эпохального Socket 7 (общего для Pentium MMX, К-6 и Cyrix 6×86). Почти каждый выход нового процессора сопровождался нехваткой материнских плат под него, либо же просто их дороговизной. В итоге преимущества AMD сходили на нет. В то же время Intel без проблем обходилась и собственными силами, выпуская одновременно и процессор, и набор системной логики для него.

История проблем AMD, связанных с тем, что у компании не было надёжного партнёра-производителя системной логики, уже очень стара и тянется ещё с тех незапамятных времён, когда Intel запретила AMD использовать её сокеты после эпохального Socket 7 (общего для Pentium MMX, К-6 и Cyrix 6×86). Почти каждый выход нового процессора сопровождался нехваткой материнских плат под него, либо же просто их дороговизной. В итоге преимущества AMD сходили на нет. В то же время Intel без проблем обходилась и собственными силами, выпуская одновременно и процессор, и набор системной логики для него.

Итак, вполне отдавая себе отчёт о том, что топовый сегмент рынка её процессорам до выхода Barcelon’ы уже не отбить, AMD сделала ставку на мэйнстримовые процессоры и в поддержку к ним выпустила к весне 2007 года семейство чипсетов AMD690 под сокет АМ2. И в самом деле, платы оказались довольно удачными по сочетанию производительности и цены. Причём настолько, что вполне подходили даже тем, кто не планировал довольствоваться встроенным видеоядром Radeon X1200/1250. Несколько мелочей сливались в общую картину вроде бы не такой прогрессивной платформы, как у Intel, но на самом деле чуть более дружелюбной к экономному пользователю. Например, южный мост SB600 всё ещё поддерживал PATA интерфейс, в то время как Intel ещё в прошлом поколении своих чипсетов отказалась от него, заставляя производителей материнских плат (и себя в том числе) применять отдельные контроллеры. С беспроводными контроллерами ситуация как раз обратная, Intel вовсю продвигает свои собственные изделия, а AMD даёт сторонним производителям полную свободу, обеспечивая таким образом более привлекательную цену на готовую систему.

Впрочем, козырной картой 690-го семейства чипсетов было именно качественное и быстрое видеоядро с полноценной поддержкой DirectX 9, а также, что кажется одним из ключевых моментов для домашнего медиацентра, HDMI интерфейса (только для 690G). Причём напомню, что AMD подошла к решению вопроса со всей основательностью и организовала полноценный HDMI, со звуком, что впоследствии было повторено и с видеокартами нового поколения.

О представленных в конце осени 2007 года новых чипсетах RS780 и RS740, выпускаемых в поддержку процессоров Phenom, мы рассказывали совсем недавно. Так что повторяться не будем, тем более что к этим чипсетам мы ещё очень скоро вернёмся, когда приступим к тестированию новых Phenom’ов.

Но если всё-таки вкратце вспомнить главное, то отметим наконец-то назревший переход от сокета АМ2 к АМ2+ и АМ3. Тут появятся и DDR3, и новые функции энергосбережения, и более широкий набор возможностей для периферийных устройств. В топовом RS780 (это при том, что платы на его базе будут стоить не более 120 долларов) вообще появится возможность подключать в режиме CrossFire до четырёх видеоакселераторов через интерфейс PCI Express 2.0. Обновится также до версии 3.0 и шина HyperTransport. Ну, и не самая незначительная деталь — в сокетах АМ3 будет реализована новая система термобезопасности с более точными и чувствительными датчиками температуры. Это должно обезопасить процессоры Phenom от слишком усердных оверклокеров, не мешая самому процессу разгона. Напомню, что многие опасались, будто технология изменения частоты и напряжения на каждом ядре по отдельности приведёт к проблемам при разгоне. А ведь среди оверклокеров продукция AMD пользуется заслуженным авторитетом. В общем, «зелёные» решили не ставить своим клиентам палки в колёса и вводить особую защиту от разгона. И правильно.

На мобильном фронте под конец года без лишнего пафоса была запущена обновлённая линейка чипсетов со встроенной графикой Radeon X2700. Прямой поддержки DirectX 10 в ней не появилось, но в целом для пользователей ноутбуков «десятка» до сих пор остаётся чем-то далёким и нафиг не нужным. А вот вычислительная мощность подросла значительно.

На 2007 год пришлись одновременно времена расцвета и закат чипсета Intel 965, поддерживавшего частоту FSB до 1067 МГц и память DDR2 до 800 МГц. Даже у энтузиастов (читай — оверклокеров и заядлых геймеров, привыкших пользоваться исключительно самыми производительными решениями в каждом из компонентов своих ПК) 965-й был более популярен, чем вроде бы более подходящий для этих целей Intel 975 Express. Причина такого успеха… Ну, собственно, во всём. 965-е семейство оказалось производительным, недорогим и отлично приспособленным под любой разгон. В то же время набор периферии, поддерживаемой южным мостом ICH8, оставался вполне достаточным для любых нужд. Но время не стоит на месте, поэтому даже такому удачному решению, как i965, пришлось выпускать замену. Впрочем, равно как и всей остальной линейке чипсетов от Intel.

В новом поколении чипсетов Intel сменила свою давнюю традицию давать трёхзначные номера производимой продукции. Отныне логика этой компании содержит в названии одну латинскую букву, указывающую класс (Q — бюджетные решения, P — мейнстримовые модели, G — со встроенным графическим ядром, X — производительные версии), и двузначный индекс. С индексами, правда, получилось не совсем гладко. Если помните, то практически идентичные по функциональности мейнстримовые чипсеты, отличающиеся только наличием/отсутствием встроенного видеоядра, были названы P35 и G33. В итоге новая маркировка порядка не добавила, так что при выборе материнской платы на чипсетах Intel по-прежнему приходится внимательно изучать спецификации, чтобы не купить совершенно не то, что нужно. Производители самих плат тоже не оставались в стороне, вспомнить только ECS с её платой 965PLT-A, которая на самом деле собрана на базе чипсета Intel 946GZ (который при всех своих достоинствах всё-таки ни разу не 965-й).

Тем не менее, новая серия чипсетов у «голубых» получилась пусть и не революционной, но достаточно продвинутой, чтобы говорить о продолжении поступательной эволюции. Ведь, подумать только, вся предыдущая линейка чипсетов выпускалась ещё с прицелом на окончательно устаревшие в 2007 году процессоры с микроархитектурой Net-Burst, а такой популярный Core 2 якобы «приживался» на неродной платформе. Но при этом последние поколения процессоров Intel вполне совместимы между собой, и все новые чипсеты теоретически могут поддерживать, допустим, Pentium D. «Неподдерживание» было реализовано просто на электрическом уровне — для старых процессоров на новых платах просто недостаточное напряжение питания (да и то далеко не на всех).

В общем, требовалось не так уж и много: подтянуть частоту FSB и DDR2, выпустить вариант северного моста с поддержкой DDR3, подготовить систему питания сокета к выходу 45-нм процессоров, да по мелочам подтянуть функциональность южного моста. Собственно, со всеми задачами Intel справилась. Правда, Intel к введению поддержки DDR3 отнеслась осторожно и не стала отказываться от проверенной временем DDR2. Пока что самый мэйнстримовый чипсет P35 может работать как с одним, так и с другим типом памяти, однако производители (да и покупатели) большее предпочтение отдают платам с разъёмами под DDR2. Впрочем, достаточно интересными остаются и гибридные варианты плат с одновременной поддержкой DDR2 и DDR3. Несмотря на то, что совместно память разных поколений работать не станет, потенциал для апгрейда у таких плат на данный момент остаётся оптимальным. Если, конечно, говорить о среднем ценовом диапазоне, в котором сокет LGA 775 ещё достаточно долго будет оставаться актуальным как минимум в компании с процессорами Penryn. При этом цены на DDR3 неуклонно падают, а частоты растут. Так что не за горами тот день, когда DDR2 и DDR3 сравняются по соотношению цена/производительность.

Немало внимания Intel уделяет новым технологиям, рассчитанным на определённые сегменты рынка. Например, технология vPro, получившая в «тридцатой» серии чипсетов дальнейшее развитие, должна сделать платформу Intel более привлекательной для корпоративных клиентов, поскольку с её помощью значительно упрощается администрирование в больших сетях. А значит, рачительному хозяину можно будет здорово сэкономить на админах J. Для домашнего пользователя vPro особых преимуществ не предлагает (вернее, предлагает, но кто же ими будет реально пользоваться?)

Ну, а сверх того значительные изменения планировались и среди встроенного видео. Выпущенный при прошлом поколении чипсетов GMA 3000 так и не стал де-факто «первым встроенным видеочипом с поддержкой DirectX 10». От него, в принципе, этого DirectX 10 и не требовалось, но всё-таки было интересно. Обвинять Intel в напрасных обещаниях тоже бесполезно, «голубые» всегда говорили о своих видеоядрах крайне осторожно. Даже собственную терминологию придумали для унифицированных вычислительных блоков, чтобы не дай Бог их не посчитали прямым аналогом шейдерных конвейеров в GeForce восьмитысячной серии. Впрочем, GMA X3500 искупает практически все «грехи» Intel и на данный момент является действительно отличным решением для тех, кто не желает тратить деньги (и заряд батареи, что немаловажно) на дискретную видеокарту.

В топовом сегменте Intel чувствует превосходство собственных процессоров и, в конце концов, всё больше внимания обращает на любителей «погорячее». То есть на оверклокеров. Не успел выйти чипсет X38, как появился анонс следующего за ним X48. Естественно, с поддержкой всех будущих процессоров Penryn на 45-нм техпроцессе и повышенной до 1600 МГц частотой FSB (это чтоб мало не показалось). Поддержка DDR3 прилагается. Разгоняй, сколько хочешь!

По линии мобильных платформ Intel продолжает развивать Centrino. В частности, в середине года была представлена платформа Intel Centrino Pro, ориентированная на корпоративных клиентов. Новые модели Wi-Fi контроллеров (с ускоренной в пять раз передачей данных и вдвое большей дальностью приёма сигнала), а также обновлённая технология vPro позволили использовать аппаратные средства защиты и администрирования в ноутбуках так же, как до этого и с настольными системами. Intel подхватила также идею ReadyBoost и реализовала в составе Centrino Pro свой вариант ускорения работы системы при помощи флэш-памяти — Intel Turbo Memory. Технология опциональная. Тем, кто не собирается её использовать, соответствующий модуль просто не устанавливают. Но для корпоративных клиентов почти 20% прироста в скорости выполнения таких ключевых операций, как загрузка ОС и часто используемых приложений (и это на фоне снижения общего энергопотребления!), оказалась вполне заманчивым предложением.

Тогда же появился и ещё один новый бренд — Intel Centrino Duo. Нетрудно догадаться, что в его составе подразумевается использование двуядерных процессоров Core 2, а также новопоколенных чипсетов со всеми вытекающими приятными последствиями.

Ещё каких-то пять лет назад на рынке чипсетов держалась вполне демократичная ситуация. Совершенно необязательно «родной» чипсет был лучшим выбором — альтернатив всегда хватало с головой. Однако к 2007 году такие серьёзные в прошлом игроки рынка, как VIA и SiS, подошли, имея в запасе лишь по одному анонсу мобильных чипсетов со встроенными видеоядрами, основными достоинствами которых было сакральное Windows Vista Ready и высокие показатели энергоэффективности. Впрочем, VIA продолжила разрабатывать перспективную для индустрии (и для компании VIA, в частности) жилу ультрамобильных устройств при помощи выпуска материнских плат нового формата — Pico-ITX. Размер этих плат составил всего 10х7.2 см, и нет оснований предполагать, что разработка VIA не станет де-факто индустриальным стандартом, поскольку два предыдущих форма-фактора, разработанных в этом направлении (Mini-ITX и Nani-ITX) такими стандартами стали. По крайней мере, тут вездесущая Intel до выхода Silverthorne и логики под эти новые процессоры остаётся в роли догоняющего. В то же время, для VIA пытаться отбить позиции на рынке десктопных чипсетов — всё равно, что против ветра мочиться, как говорит народная мудрость. Так что пожелаем товарищам удачи в пока ещё не так плотно забитом конкурентами направлении.

nVidia уже традиционно оставалась немного в стороне от всех платформенных войн, продолжая «починять свой примус»… То есть, выпускать чипсеты с поддержкой фирменного режима SLI, рассчитанные на довольно небольшой, но стабильный сегмент рынка. Ну и, конечно же, продолжился выпуск линейки мобильных чипсетов со встроенными видеоядрами GeForce, однако похоже, что за темпами Intel и AMD в этом направлении угнаться становится совсем непросто. ![]() Так что не исключено, что в скором будущем чипсетные интересы nVidia сузятся ещё больше, а основной упор, как и в старые добрые времена, будет делаться исключительно на дискретную графику.

Так что не исключено, что в скором будущем чипсетные интересы nVidia сузятся ещё больше, а основной упор, как и в старые добрые времена, будет делаться исключительно на дискретную графику.

Графика

Весь 2007 год прошёл под знаком DirectX 10 и Windows Vista. Появлялись новые видеокарты от лидеров рынка, заполнялись различные ниши, постепенно обновлялись старые линейки продуктов… Но в итоге оказалось, что игр под DirectX 10 как не было, так до сих пор фактически и нет. Первый проект, по-настоящему использующий все возможности нового API, игра Crysis, появился только совсем недавно, осенью. Остальные игры, включая хвалёный Lost Planet, в версиях под DirectX 9 выглядели практически так же, как и под новым API.

Весь 2007 год прошёл под знаком DirectX 10 и Windows Vista. Появлялись новые видеокарты от лидеров рынка, заполнялись различные ниши, постепенно обновлялись старые линейки продуктов… Но в итоге оказалось, что игр под DirectX 10 как не было, так до сих пор фактически и нет. Первый проект, по-настоящему использующий все возможности нового API, игра Crysis, появился только совсем недавно, осенью. Остальные игры, включая хвалёный Lost Planet, в версиях под DirectX 9 выглядели практически так же, как и под новым API. ![]()

![]() А подавляющее большинство игрушек, в которых номинально заявлена поддержка DirectX 10, на самом деле разрабатывались с самого начала по старым спецификациям, и лишь при помощи сравнительно небольших п

А подавляющее большинство игрушек, в которых номинально заявлена поддержка DirectX 10, на самом деле разрабатывались с самого начала по старым спецификациям, и лишь при помощи сравнительно небольших п

Web-droid редактор

вологість:

тиск:

вітер:

Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени

Полноразмерные наушники Sony WH-1000XM5 уже достаточно долго присутствуют на рынке, но шума, простите, наделали не так много. Разберемся почему, ведь еще несколько лет назад серия Sony WH-1000XM была одной из самых популярных.

Mastercard: 62% украинцев оплачивают покупки устройством с NFC

Mastercard банк исследования91% респондентов используют свои банковские карты как минимум несколько раз в неделю.

Процессор MediaTek Dimensity 6300 для бюджетных смартфонов поддерживает 108 МПикс-камеры

MediaTek процессор смартфонMediaTek Dimensity 6300 поддерживает оперативную память LPDDR4x и накопитель UFS 2.2. Смартфоны, работающие на базе Dimensity 6300, будут оснащены WiFi 5, Bluetooth 5.2